Behindertenhilfe und Rechtspopulismus

„Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Geschwistern, das habt ihr mir getan.“ Mit diesen Worten aus Matthäus 25 hat Jesus den Maßstab gesetzt, an dem sich Glaube und Kirche messen lassen müssen. Nicht an Bekenntnissen, nicht an Liturgien, nicht an Kirchensteuerzahlen – sondern an der Solidarität mit den Schwächsten.

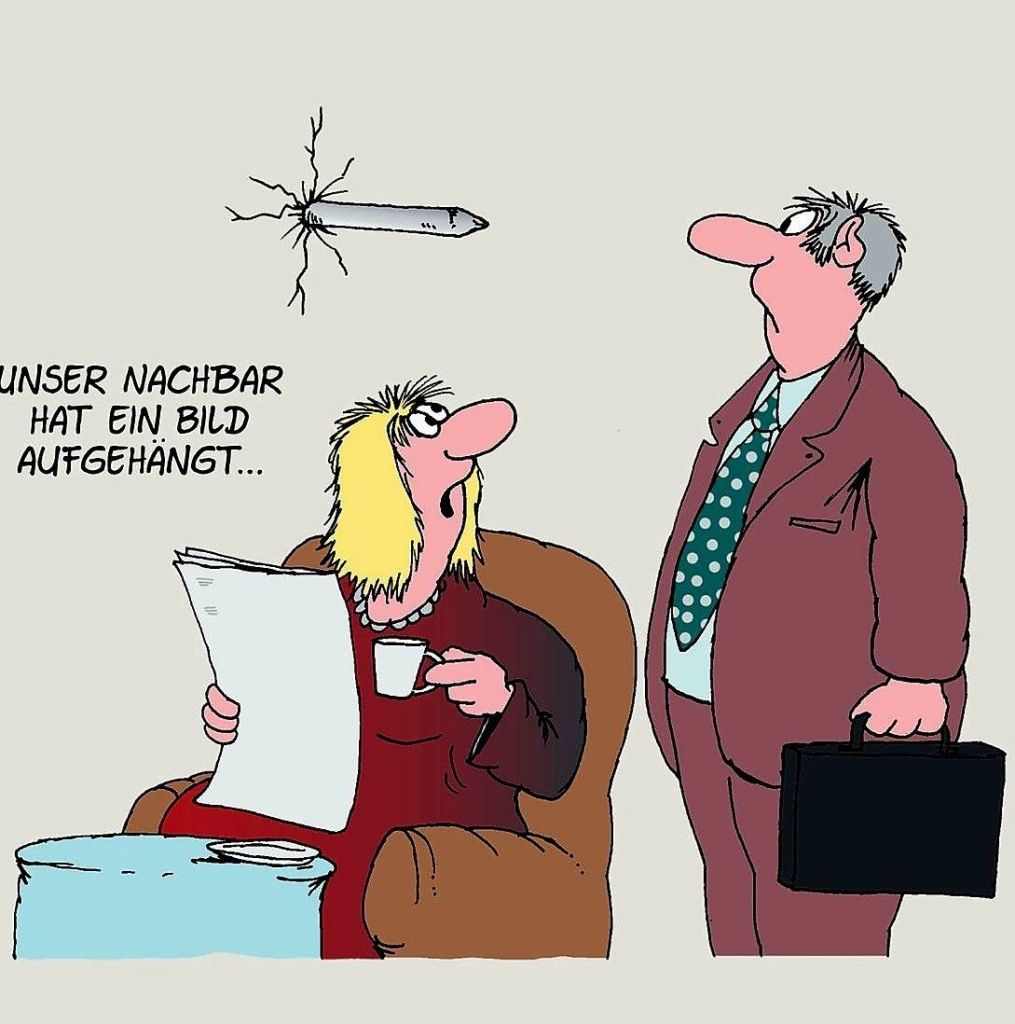

In Zeiten erstarkenden Rechtspopulismus ist diese Botschaft keine fromme Sonntagsrede, sondern politischer Sprengstoff. Denn wenn Menschen wieder nach ihrem „Nutzen“ bewertet werden, wenn Solidarität als naiv verspottet wird, wenn die „Geringsten“ zu Kostenfaktoren degradiert werden – dann steht das Evangelium selbst zur Disposition.

## Die biblisch-theologische Grundlage

**Die Option für die Schwachen**

Die Bibel ist von Anfang bis Ende parteiisch. Sie ergreift Partei für die Unterdrückten, die Ausgegrenzten, die an den Rand Gedrängten. Die Propheten Israels geißeln die Reichen und Mächtigen: „Weh denen, die Häuser an Häuser reihen und Acker an Acker fügen!“ (Jesaja 5,8). Amos schreit: „Sie verkaufen den Unschuldigen um Geld und den Armen um ein Paar Schuhe“ (Amos 2,6).

Jesus radikalisiert diese prophetische Tradition. Er heilt am Sabbat und sagt: „Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat“ (Markus 2,27). Er isst mit Zöllnern und Sündern. Er berührt Aussätzige. Er stellt ein Kind in die Mitte und sagt: „Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen“ (Markus 10,15).

Das Reich Gottes, das Jesus verkündet, ist radikal inklusiv. Es kennt keine „Leistungsträger“ und keine „Empfänger“. Es kennt nur Gottes bedingungslose Liebe zu allen Menschen – gerade zu denen, die von der Gesellschaft als wertlos angesehen werden.

**Die Würde des Menschen als Gottesebenbildlichkeit**

„Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde“ (Genesis 1,27) – dieser Satz ist revolutionär. Er bedeutet: Jeder Mensch trägt die Würde Gottes in sich. Nicht weil er etwas leistet, nicht weil er produktiv ist, nicht weil er der Gemeinschaft „nützt“ – sondern weil Gott ihn liebt und gewollt hat.

Die reformatorische Rechtfertigungslehre radikalisiert das noch: Der Mensch ist gerecht nicht durch Werke, sondern allein durch Gnade. Wir müssen uns unseren Wert nicht verdienen. Wir haben ihn geschenkt bekommen.

Diese Theologie ist die schärfste Waffe gegen jeden Sozialdarwinismus, gegen jede Leistungsideologie, gegen jeden Versuch, Menschen nach ihrem „Nutzen“ zu sortieren.

## Rechtspopulistische Rhetoriken als Häresie

Lassen Sie mich das beim Namen nennen: Rechtspopulistische Ideologien sind aus christlicher Sicht Häresien – Irrlehren, die dem Evangelium fundamental widersprechen.

**Die Häresie der Ökonomisierung**

„Was kostet uns das?“ – Diese Frage wird gestellt, als gäbe es einen Preis für Menschenwürde. Als könnte man Teilhabe gegen Haushaltszahlen aufrechnen. Als wäre der Wert eines Menschen in Euro messbar.

Jesus sagt: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“ (Matthäus 16,26). Die Logik des Marktes ist nicht die Logik des Reiches Gottes. Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Matthäus 20) bekommen alle denselben Lohn – unabhängig von ihrer Leistung. Das ist ökonomisch absurd. Das ist theologisch präzise.

**Die Häresie des Sozialdarwinismus**

„Leistungsträger“ und „Schmarotzer“ – diese Unterscheidung ist zutiefst unchristlich. Paulus schreibt: „Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft… und die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten scheinen, sind die nötigsten“ (1. Korinther 12,22).

Die Kirche ist kein Leistungskollektiv der Starken. Sie ist Gemeinschaft der Erlösten – und gerade die Schwachen sind ihr Herzstück. Wo Rechtspopulisten von „Ballast“ reden, spricht Paulus von „den nötigsten Gliedern“. Das ist kein Zufall. Das ist Theologie.

**Die Häresie der Exklusion**

Rechtspopulismus arbeitet mit einem „Wir gegen die Anderen“. Das Evangelium sagt: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus“ (Galater 3,28).

Das Reich Gottes ist grenzenlos inklusiv. Das große Abendmahl (Lukas 14) lädt die Armen, Krüppel, Blinden und Lahmen ein – genau die, die in der Gesellschaft nichts zählen. Sie sind nicht geduldet. Sie sind die Ehrengäste.

## Die historische Schuld der Kirche

Wir müssen bekennen: Die Kirchen haben in der NS-Zeit mehrheitlich versagt. Sie haben nicht die prophetische Stimme erhoben, als Menschen mit Behinderungen zu „lebensunwertem Leben“ erklärt wurden. Sie haben – mit rühmlichen Ausnahmen wie Bodelschwingh, von Galen, Braune – geschwiegen oder kollaboriert.

Die Kirche der Angepassten, die Kirche der Hierarchien, die Kirche der Staatsräson – sie hat das Evangelium verraten. Dietrich Bonhoeffer hat es klar formuliert: „Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen.“

Diese Schuld verpflichtet uns heute. Die Kirche muss prophetisch sein – oder sie ist keine Kirche Jesu Christi. Sie muss an der Seite der Schwachen stehen – oder sie verrät ihren Auftrag.

**Die Lehre: Kirche von unten**

Was wir brauchen, ist keine Amtskirche, die von oben herab verkündet. Was wir brauchen, ist „Kirche von unten“ – eine Bewegung von Menschen, die im Geist Jesu solidarisch handeln. Die Basisgemeinden Lateinamerikas haben es vorgemacht. Die Friedensbewegung in der DDR hat es praktiziert. Die Flüchtlingskirche tut es heute.

Kirche von unten bedeutet: Wir fragen nicht zuerst, was die Institution Kirche sagt. Wir fragen: Was würde Jesus tun? Und dann handeln wir – notfalls gegen kirchliche Hierarchien, notfalls in zivilem Ungehorsam, notfalls als „unbequeme Propheten“.

## Aktuelle Bedrohungen – prophetisch benannt

Die Bedrohung ist real. In Polen werden Sozialleistungen gekürzt. In Ungarn wird der Sozialstaat demontiert. In Deutschland wird Inklusion als „Ideologie“ diffamiert. Das sind keine politischen Spielchen. Das sind Angriffe auf die Würde von Gottes Geschöpfen.

Und die Kirche? Redet von „Bewahrung der Schöpfung“ – und meint vor allem Bäume. Redet von „christlichen Werten“ – und meint vor allem bürgerliche Moral. Aber schweigt zu oft, wenn Menschen konkret bedroht sind.

## Was wir tun müssen – ein prophetischer Auftrag

**Erstens: Die prophetische Stimme erheben**

Wir müssen widersprechen. Laut. Klar. Öffentlich. Wenn von „Leistungsträgern“ die Rede ist – widersprechen. Wenn Inklusion als „Ideologie“ diffamiert wird – widersprechen. Wenn Menschen zu Kostenfaktoren gemacht werden – widersprechen.

„Weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden!“ ruft Hesekiel (34,2). Heute würde er rufen: „Weh den Politikern, die die Schwachen verraten! Weh den Ökonomen, die Menschenwürde berechnen! Weh den Theologen, die schweigen, wenn Unrecht geschieht!“

**Zweitens: Empowerment als diakonischer Auftrag**

Menschen mit Behinderungen sind nicht Objekte christlicher Barmherzigkeit. Sie sind Subjekte des Reiches Gottes. Mein Projekt „Möglichkeitsdenker“ versucht das praktisch: Menschen mit Unterstützungsbedarf werden zu Gebenden, zu Helfenden, zu Mitgestaltenden.

Das ist nicht sozialarbeiterische Technik. Das ist gelebte Theologie. Denn im Reich Gottes gibt es keine passiven Empfänger. Dort sind alle berufen, alle begabt, alle gesandt.

„Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum“ (1. Petrus 2,9) – das gilt für alle. Auch für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Auch für Menschen mit Mehrfachbehinderungen. Alle sind berufen. Alle haben Gaben. Alle haben eine Stimme.

**Drittens: Solidarische Bündnisse schmieden**

Die ersten Christen nannten sich „ekklesia“ – Versammlung, Gemeinschaft. Sie teilten ihren Besitz. Sie ließen niemanden im Stich. „Es war aber die Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele“ (Apostelgeschichte 4,32).

Das ist unser Modell: Bündnisse der Solidarität. Mit Gewerkschaften, die für gerechte Löhne kämpfen. Mit Friedensbewegungen, die Gewalt widerstehen. Mit Flüchtlingsinitiativen, die Grenzen überwinden. Mit allen, die das Reich Gottes bauen – ob sie es so nennen oder nicht.

Helmut Gollwitzer hat gesagt: „Die Frage ist nicht, ob wir Sozialisten oder Kapitalisten sind. Die Frage ist, ob wir Christen sind.“ Christen sind wir dort, wo wir für die Schwachen eintreten.

**Viertens: Institutionelle Prophetie**

Unsere Einrichtungen, unsere Verbände, unsere Kirchen müssen Position beziehen. Nicht mit diplomatischen Floskeln. Nicht mit „einerseits-andererseits“. Sondern klar.

Die Barmer Theologische Erklärung von 1934 ist unser Vorbild: „Wir verwerfen die falsche Lehre…“ – so muss es klingen. Wir verwerfen die falsche Lehre, dass Menschen nach ihrem Nutzen bewertet werden dürfen. Wir verwerfen die falsche Lehre, dass Solidarität naiv ist. Wir verwerfen die falsche Lehre, dass es „nützliche“ und „unnütze“ Leben gibt.

Die Hoffnung des Glaubens

wir leben nicht aus Angst, sondern aus Hoffnung. Nicht aus dem Bemühen, das Böse zu verhindern, sondern aus der Verheißung, dass Gottes Reich kommt. „Selig sind die Friedfertigen, selig die Barmherzigen, selig, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit“ (Matthäus 5).

Das Reich Gottes ist schon angebrochen. Nicht als ferner Traum, sondern als gegenwärtige Wirklichkeit – überall dort, wo Menschen solidarisch handeln, wo Schwache gestärkt werden, wo Liebe die Logik der Macht überwindet.

Rechtspopulismus ist mächtig. Aber das Evangelium ist mächtiger. Die Frage ist nur: Glauben wir das? Und wenn ja: Leben wir danach?

Martin Luther King sagte: „Unsere Leben beginnen zu enden an dem Tag, an dem wir über Dinge schweigen, die wichtig sind.“

Lasst uns nicht schweigen. Lasst uns Kirche sein – prophetisch, solidarisch, unbequem. Kirche von unten. Kirche der Geringsten. Kirche Jesu Christi.

Gefällt mir Wird geladen …