Eine Weggeschichte

„Es ist kein Stuhl mehr für dich da“

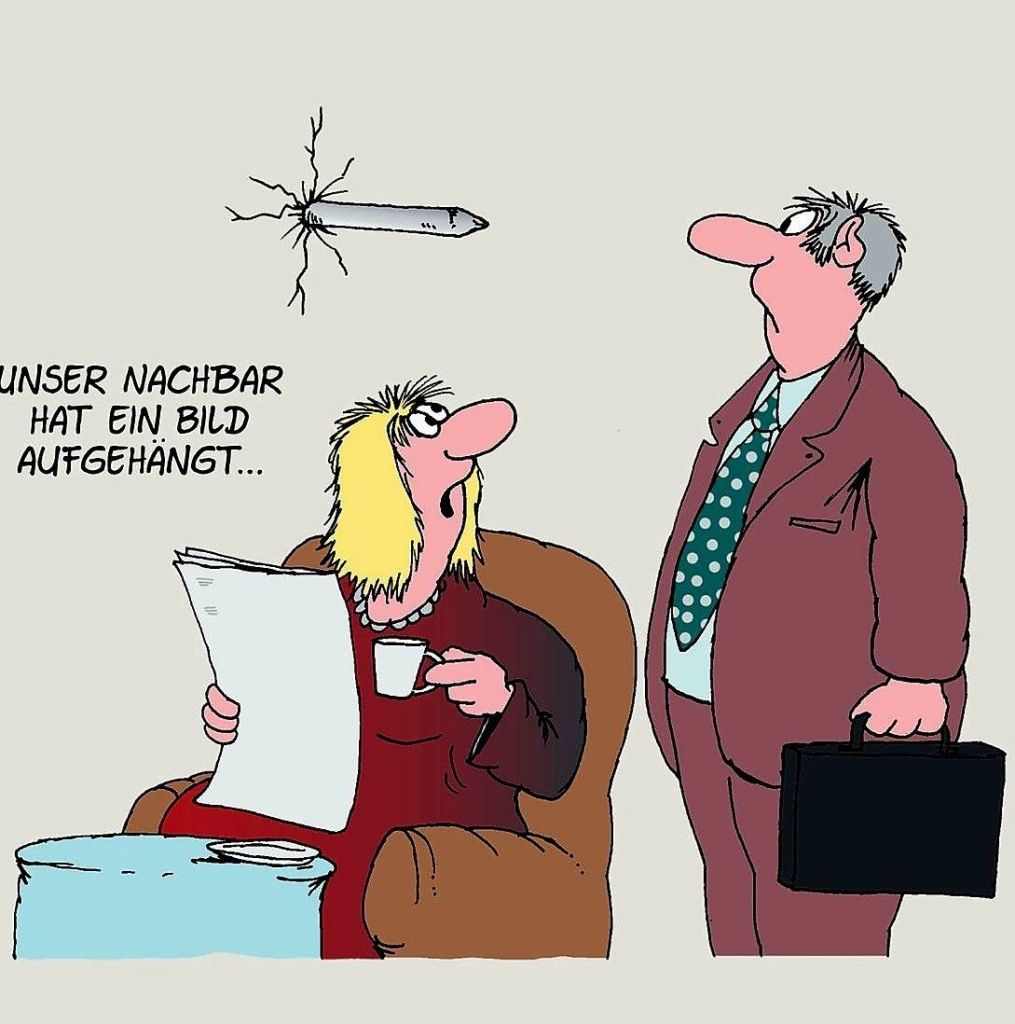

Dieser Satz aus meiner Kindheit sitzt noch heute. Ein trüber Novemberabend, zwei Gemeindeälteste an der Haustür. Sie kamen, um die Gesangbücher abzuholen.

„Du warst seit über einem halben Jahr nicht mehr im Gottesdienst. In der Bibelstunde fast ein ganzes Jahr nicht. Andere Leute haben auch viel zu tun. Es ist sowieso kein Stuhl für dich da.“

Schweigend nahmen sie die Bücher mit. Fertig.

Die Botschaft kam an: Wer nicht mitmacht, fliegt raus. Dein Platz ist weg.

So wurde Glaube für mich etwas Bedrohliches. Die Bibel als Druckmittel. Gemeinde als Kontrollsystem. Angst statt Hoffnung.

Dann hab ich angefangen nachzudenken

Das war vor einiger Zeit. Durch meine Arbeit im Kirchenvorstand. Durch die lebensbedrohliche Erkrankung meiner Frau.

Ich hatte Gespräche mit einer Pfarrerin. Sie las die Bibel anders. Sie stellte andere Fragen.

Sie erzählte Geschichten. Sinnstiftende Geschichten.

Nicht als Drohung. Nicht als Kontrolle. Sondern als Geschichten, die Leben deuten. Die Hoffnung machen. Die zeigen: Du bist nicht allein.

Das hat mich tief berührt.

Sie fragte zum Beispiel beim barmherzigen Samariter: „Warum liegt der Mann überhaupt halb tot am Straßenrand? Wer profitiert davon?“ Plötzlich ging’s nicht mehr nur um individuelle Hilfe, sondern um Strukturen, die Menschen zu Opfern machen.

Sie ist jetzt nicht mehr da. Vergessen werd ich sie nicht.

Am Anfang dachte ich: Das kann nicht stimmen. Gott ist doch neutral.

Aber dann hab ich die Geschichten nochmal gelesen – und erkannt:

Gott ist nicht neutral. Im Gegenteil.

Der Exodus: Gott befreit Sklaven. Nicht weil sie fromm waren. Sondern weil Sklaverei falsch ist.

Jesus war Jude. Er war nicht nur bei den Ältesten, sondern vor allem bei den Ausgestoßenen. Bei denen, für die „kein Stuhl da war“. Beides gehört zusammen. Davon lernen wir untereinander.

Die Bergpredigt: „Selig sind die Armen“ – keine Vertröstung. Sondern eine Kampfansage: Die jetzige Ordnung ist falsch.

Nach und nach hab ich verstanden: Die Bibel erzählt keine Geschichten über brave Kirchgänger. Sie erzählt von Leuten, die sich gegen Unterdrückung wehren.

Das hat was mit mir gemacht?

Ich hab angefangen, anders zu denken. Über die Jahre damals. Über die Angst. Über das, was man mir beigebracht hatte.

Manchmal kam Wut hoch. Auf die Gemeindeältesten von damals. Auf ein System, das aus Gott einen Kontrolleur macht.

Aber auch: Erleichterung. Eine Last fiel ab. Ich musste nicht mehr gut genug sein. Musste mich nicht mehr rechtfertigen.

Und dann: Hoffnung. Wenn die Bibel wirklich von Befreiung erzählt, dann ist Veränderung möglich. Dann muss es nicht so bleiben, wie es ist.

Was ich verstanden habe:

Gott steht nicht über allem – er hat sich für eine Seite entschieden. Auf der Seite derer, die unten sind. Das ist Politik. Und Frömmigkeit. Beides gehört zusammen.

Jesus war beides: Seelsorger und Störenfried. Er hat sich um Menschen gekümmert UND die Mächtigen konfrontiert. Er hat geheilt UND die religiöse Elite herausgefordert. „Selig sind die Armen“ ist Tröstung UND Kampfansage zugleich.

Gemeinde kann anders sein. Nicht: Wer hat die Macht? Sondern: Wie stärken wir uns gegenseitig? Nicht Leistung als Maßstab, sondern Gerechtigkeit.

Der Weg zählt, nicht das Ankommen. Die Bibel ist voll von Weggeschichten. Es geht ums Unterwegssein. Wie wir miteinander umgehen. Ob wir niemanden zurücklassen.

Was das praktisch bedeutet:

Bei den „Möglichkeitsdenkern“ der Lebenshilfe.

Ich arbeite mit Menschen, die Unterstützung brauchen. Wir fragen nicht: „Was können die nicht?“ Sondern: „Was können die?“

Menschen, die jahrelang nur „betreut“ wurden, organisieren jetzt selbst Veranstaltungen. Engagieren sich. Haben eine Stimme.

Das ist konkret, was die Bibel meint: Menschen werden befreit. Nicht durch fromme Worte. Durch echte Teilhabe.

Als Kirchenvorstand:

Oft erlebe ich den Widerspruch: Kirche redet von Nächstenliebe – und nimmt Ehrenamtliche oft als selbstverständlich hin.

Ich versuche gegenzusteuern. Entscheidungen transparent machen. Ehrenamtliche stärken und wertschätzen. Kirche öffnen für alle.

Ziemlich schwer. Die Strukturen sind zäh. Aber manchmal geht was.

An der Uni:

Ich unterricht Soziale Arbeit. Und ich sag den Studierenden: „Gute Soziale Arbeit fragt nicht nur: Wie helfen wir? Sondern auch: Warum brauchen Menschen überhaupt Hilfe?“

Warum gibt es Armut in einem reichen Land? Warum werden Menschen mit Behinderungen ausgegrenzt? Das sind politische Fragen.

Was ich gewonnen habe.

Diese andere Art, die Bibel zu lesen, hat mir Freiheit gegeben:

Frei von der Angst, nicht gut genug zu sein. Vom Druck, ständig was leisten zu müssen. Von religiöser Kontrolle.

Frei für Solidarität mit denen, die unten sind. Für politisches Engagement. Für die Hoffnung, dass sich was ändern kann.

Frei mit allen, die ebenfalls auf der Suche sind. Mit denen am Rand. Mit allen, für die „kein Stuhl da ist“.

Die Suche geht weiter

Ich hab keine fertigen Antworten. Hab ich auch nie gehabt. Die Suche nach Gott hört nie auf.

Aber ich hab verstanden, wo ich suchen muss:

Nicht in perfekten Gottesdiensten. Sondern dort, wo Menschen befreit werden.

Nicht nur in frommen Bibelstunden. Sondern dort, wo Gerechtigkeit geschieht.

Nicht dort, wo Stühle weggenommen werden. Sondern dort, wo Tische gedeckt werden für alle.

Genau so was haben wir jetzt gerade. Der Nachbarschaftsraum in Breidenbach.

Das ist keine fromme Idee. Das ist eine notwendige Maßnahme. Weil Kirche in Zukunft nicht anders überleben kann. Nicht als Institution, die sich selbst erhält. Sondern als Kirche, die nah bei den Menschen ist.

Die Ängste sind da. Wird das funktionieren? Wie finanzieren wir das? Was, wenn’s schief geht?

Aber auch die Hoffnung. Die Chance, was Neues entstehen zu lassen. Einen Ort, wo Gemeinde wirklich Gemeinde ist. Nicht nur in Sonntagsgottesdiensten, sondern im Alltag.

Dabei wollen wir die alten Menschen mitnehmen. Beide Gruppen sind wichtig – die, die was Neues wagen, und die, die die Tradition kennen. Die Tradition ist auch wichtig. Aber sie ist nicht in Stein gemeißelt. Sie muss sich wandeln, wenn sie leben soll.

Alfred Delp, der Jesuitenpater, der im Widerstand gegen die Nazis war und dafür hingerichtet wurde, hat aus dem Gefängnis geschrieben:

„Man muss die Segel in den unendlichen Wind stellen, dann erst werden wir spüren, welcher Fahrt wir fähig sind.“

Wir setzen die Segel. Nicht weil wir so mutig sind. Sondern weil wir keine andere Wahl haben, wenn wir ehrlich sein wollen.

Gott baut sein Reich nicht mit Steinen, sondern mit Menschen.

Und Karl Barth hat es gesagt: „Seid ohne Angst – es wird regiert.“

Nicht von uns. Nicht von Kirchenvorständen. Nicht von perfekten Konzepten.

Sondern von dem Gott, der schon immer auf der Seite derer war, die was Neues wagen mussten.

Dieser Weg ist nicht einfach. Nicht bequem. Er macht einen manchmal unbequem für andere.

Aber er ist frei.

Der gemeinsame Weg ist gemeinschaftlich oder er ist gar nicht.

Niemand kann allein befreit werden.

„Suchet der Stadt Bestes“